[HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[東海地方] >

|

|

|

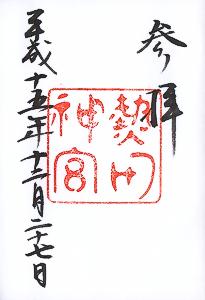

熱田神宮

あつたじんぐう

愛知県名古屋市熱田区神宮1−1−1

|

|||

式内社 尾張國愛智郡 熱田神社 名神大 |

名古屋市熱田区にある。

通称、熱田の森に鎮座。

江戸時代には東海道五十三次「宮宿」が栄え、

南700mに残る「七里の渡し」から伊勢桑名へ向う、

交通の要衝に位置していた。

古くは伊勢湾に突き出た熱田大地の南端に位置していたという。

南の正門から入り、参道を北へ4・500m歩くと拝殿。

拝殿の奥に、瑞垣・内玉垣・外玉垣の三重の垣に囲まれて社殿が立つ。

社殿は、神明造の御正殿(本宮)を中心に、東西に宝殿がある。

元は、尾張造という社殿構成だったが、

明治二十六年の改築時に、三種の神器を祀るお宮として、

伊勢の神宮と同じような構成に改められた。

官幣大社であり、尾張三宮の神社だが。

楠の巨木の多い境内は広く、伊勢の神宮に次ぐ格の大社なのだそうだ。

尾張三宮と称するのは、単純に尾張国府からの距離によるものとも。

三種の神器の一つである「草薙剣」を祀る神社。

「草薙剣」は、素盞嗚尊が八岐の大蛇を退治したときに、

その尾から取り出し、天照大神に献上された「天叢雲剣」。

その後、皇位の象徴として天孫瓊々杵尊に授けられたもの。

日本武尊が、吉備武彦と建稲種を伴って東征の折り、

伊勢神宮斎宮である姨の倭姫命より、この神剣一振と御嚢一つを賜った。

一行が尾張に到着したときに、

建稲種の妹・宮簀媛命と知りあい婚約する。

その後、日本武尊が賊による計略で狩のさなかに焼き殺されそうになった時、

神剣が、草を薙ぎ倒して日本武尊の命を救ったことにより「草薙剣」と呼ばれ、

その地を焼津と呼ぶ。

東征を終えた日本武尊は、宮簀媛命の元に、この神剣をあずけ、

そのために、伊吹山の神の祟りによって命を落としてしまう。

宮簀媛命は、日本武尊との契りにより、その神剣を守ってきたが、

宮簀媛命が老い衰えてきたので、社地を定めて神剣を祀ることにした。

その社地には、楓樹一株があったのだが、自然に燃えて水田に倒れ、

その火が、いつまでも消えず、周囲の水田が熱くなったので、

「熱田」と呼ぶようになった。

その後、神剣は、新羅の法師道行によって盗まれたが、

無事、天皇家に戻り、宮中に祀られていたが、

天武天皇朱鳥元年(686年)、天皇の病気の原因が

草薙剣の祟りであるとして、熱田の社へ戻し、

守人七人を置いて、これを祀ったという。

当社の近くにある断夫山古墳は、宮簀媛命を葬った場所で、

日本武尊に忠誠を尽くし、以後、夫を持たなかったため、断夫という。

また、おなじく近くにある白鳥古墳は、日本武尊の御陵であるという。

祭神・熱田大神は、草薙剣を御霊代とする天照大神のこと。

建稻種命・宮簀媛命兄妹は、尾張国造の祖である。

熱田神宮には境内外に、別宮一社、摂社十二社、末社三十一社がある。

境内には、別宮一社、摂社八社、末社十八社。

一之御前神社と内天神社の二社に関しては未確認。

一之御前神社は本宮の後方、内天神社は大幸田社の近くにあるらしい。

本宮と八剣宮・高蔵宮(高座結御子神社)・日破宮(日割御子神社)・

氷上宮(氷上姉子神社)・源太夫社(上知我麻神社)・紀太夫社(下知我麻神社)は

熱田七社と呼ばれ、重要視されている。

| 社名 | 祭神 | 備考 | |

| 境内社 | |||

| 別宮 | 八剣宮 | 本宮と同神 | 式内社 八劔神社 |

| 摂社 | 上知我麻神社 | 乎止與命 | 式内社 上知我麻神社 |

| 末社 | 大国主社 | 大國主命 | 上知我麻神社末社 |

| 末社 | 事代主社 | 事代主命 | 上知我麻神社末社 |

| 摂社 | 日割御子神社 | 天忍穗耳尊 | 式内社 日割御子神社 |

| 摂社 | 孫若御子神社 | 天火明命 | 式内社 孫若御子神社 |

| 摂社 | 南新宮社 | 素盞嗚尊 | |

| 末社 | 八子社 | 五男三女神 | |

| 末社 | 曽志茂利社 | 居茂利大神 | |

| 末社 | 乙子社 | 弟彦連 | 六末社 |

| 末社 | 姉子神社 | 宮簀媛命 | 六末社 |

| 末社 | 今彦神社 | 建稻種命 | 六末社 |

| 末社 | 水向神社 | 弟橘媛命 | 六末社 |

| 末社 | 素盞嗚神社 | 素盞嗚尊 | 六末社 |

| 末社 | 日長神社 | 日長命 | 六末社 |

| 摂社 | 龍神社 | 吉備武彦命 大伴武日命 | |

| 摂社 | 御田神社 | 大年神 | 式内社 御田神社 |

| 末社 | 清水社 | 罔象女神 | |

| 末社 | 大幸田神社 | 宇迦之御魂神 | |

| 末社 | 東八百萬神社 | 東國坐八百萬神 | |

| 末社 | 西八百萬神社 | 西國坐八百萬神 | |

| 末社 | 楠御前社 | 伊弉諾尊 伊弉冉尊 | |

| 末社 | 菅原社 | 菅原道眞 | |

| 摂社 | 下知我麻神社 | 眞敷刀俾命 | 式内社 下知我麻神社 |

| 末社 | 徹社 | 天照大神和魂 | |

| 摂社 | 一之御前神社 | 天照大神荒魂 | |

| 末社 | 内天神社 | 少彦名命 | |

| 境外社 | |||

| 摂社 | 高座結御子神社 | 高倉下命 | 式内社 高座結御子神社 高蔵町 |

| 末社 | 鉾取社 | 鉾取神 | 高座結御子神社境内 高蔵町 |

| 末社 | 新宮社 | 素盞嗚尊 | 高座結御子神社境内 高蔵町 |

| 末社 | 御井社 | 御井神 | 高座結御子神社境内 高蔵町 |

| 末社 | 稲荷社 | 宇迦之御魂神 | 高座結御子神社境内 高蔵町 |

| 摂社 | 氷上姉子神社 | 宮簀媛命 | 式内社 火上姉子神社 大高町 |

| 末社 | 元宮 | 宮簀媛命 | 氷上姉子神社境内 大高町 |

| 末社 | 神明社 | 天照大神 | 氷上姉子神社境内 大高町 |

| 末社 | 玉根社 | 少彦名命 | 氷上姉子神社境内 大高町 |

| 末社 | 朝苧社 | 火上老婆靈 | 大高町 |

| 摂社 | 青衾神社 | 天道日女命 | 式内社 青衾神社 白鳥町 |

| 末社 | 影向間社 | 熱田大神 | 白鳥町 |

| 摂社 | 松后社 | 宮簀媛命 | 市場町 |

| 末社 | 南楠社 | 本宮と同神 | 伝馬町 |

| 末社 | 鈴之御前社 | 天鈿女命 | 伝馬町 |

| 末社 | 浮島社 | 天穗日命 | |

| 末社 | 琴瀬山神社 | 熱田大神 大山津見神 久久能智神 | |

鳥居 |

|

参道の鳥居  | 参道の鳥居  |

境内 |

|

拝殿  | 拝殿から  |

社殿 |

|

大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師 吉田初三郎の 「熱田神宮」 |

|

もう一つ「朝影すがしき熱田神宮」 |

|

|

熱田神宮について

[鎮座地]名古屋市熱田区神宮一丁目1番1号、[電話]052(671)4151名古屋市のほぼ中央に広がる緑の神苑「熱田の森」に鎮まります熱田神宮。古くから「熱田さん」・「宮」と呼ばれて親しまれ、年間1千万人に近い参拝の人々で賑わい、地元はもとより全国津々浦々から「日本の心のふるさと」として限りない崇敬と信仰を集めております。 一、由来 祭神 熱田大神(あつたのおおかみ)・相殿神(あいどののかみ) 天照大神(あまてらすおおかみ)、素盞嗚尊(すさのおのみこと)、日本武尊(やまとたけるのみこと)、宮簀媛命(みやすひめのみこと)、建稲種命(たけいなだねのみこと) 祭神の熱田の大神とは、三種の神器の一つである草薙神剣(くさなぎのみつるぎ)を御霊代(みたましろ)として、よせられる天照大神のことであります。天照大神は、言うまでもなく、皇室の御祖神として至高至貴の神と仰がれ、人々にいつくしみの徳をあたえられた神であります。また、相殿神は「五神(ごじん)さま」と呼ばれ、草薙神剣とゆかりの深い神々で、宮簀媛命、建稲種命は尾張氏の遠祖として、仰がれた神々でもあります。御鎮座は、日本武尊の御事蹟と深い関係があります。御父景行天皇から絶対の御信任を受けた尊は、御東征の帰途、尾張国造の御女宮簀媛命をお妃にお迎えになり、やがて草薙神剣をこの国に留めて崩じられました。その後、宮簀媛命は日本武尊の御遺志を重んじられ、神剣を今の熱田の地に祀られました。今からおよそ1,880年前になります。 二、祭典 年間約60度の恒例の祭典と、約10度の特殊神事が昔ながらの尊い手ぶりのまま、今に伝えられています。数多い祭典の大半が産業、民生と深い関係のあることは、熱田神宮の歴史的な特性をよくあらわしております。中でも一番大きなお祭りは、あつた祭りの名で呼ばれる6月5日の例祭です。この祭りには天皇陛下のお使いとして勅使の御奉仕があります。また、初詣、1月5日の初えびす、5月8日からの豊年祭(花の撓)、七五三まいりなどは、殊に多くの参拝者で賑います。 三、境内・社殿・建造物 境内は、古くから雲見山・蓬莱島の名で知られ、大都会の中心にありながら静かで、市民の心のオアシスとして親しまれています。面積約190,000平方米(約57,600坪)、境外地をあわせると約539,000平方米(約163,400坪)にのぼります。神苑の樹木はクス・ケヤキ・カシ・シイ・ムク・イチョウ・クロガネモチ等比較的広葉樹が良く育ち、ことにクスは巨木が多く、樹齢千年前後と推定されるものが数本あります。有名な木には、弘法大師お手植と伝える「大楠」、花が咲いても実のならない「ならずの梅」、茶人の愛好する「太郎庵椿」などがあります。境内外には、本宮の外、1別宮、12摂社、31末社が祀られています。本宮社殿の構造は、古くから尾張造という特殊な様式でありましたが、明治26年から神明造に改められ、現在の社殿は昭和30年の御遷座であります。著名な建造物は、西楽所・清雪門・信長塀・佐久間燈篭・二十五丁橋等があり、先の大戦後逐次造営されたものに、神符守札授与所・神楽殿・勅使館・能楽殿・土用殿・文化殿・宝物館・斎館・会館(結婚式場)・宮庁・龍影閣・千秋閣・参拝者休憩所・茶席等があります。 四、宝物 当神宮には、その尊い由緒からも、長い歴史の上からも多数の貴重な宝物があり、総数は4千余点にのぼります。そのうち百点近くが国宝及び重要文化財に指定されています。その所蔵品は、縄文時代から現代におよび、朝廷、代々の幕府、戦国の武将、尾張藩公からの寄進から一般庶民のまごころこもる献納品までで内容は、書跡、絵画、彫刻、工芸、和鏡、刀剣等多岐に亘ります。このうち特に有名なものは、熱田本日本書紀、法華経涌出品、舞楽面、菊蒔絵手筥、古神宝、来国俊の短刀をはじめとした刀剣類等であります。これらの宝物は宝物館で順次展観されています。 五、造営 当神宮は先の大戦で手痛い戦災をうけ、荘麗をつくした諸施設も、すべて焼失いたしました。この戦災の復興は、幸いにも崇敬者の熱意によって、昭和30年御遷座が行われ、その後も諸施設の造営、境内整備に力を注ぎ、現在では昔日の姿をしのぐ神器奉斎の社にふさわしい偉容が整えられてきました。なお復興計画は、単に戦災によって失われた社殿や、建造物の復興というだけでなく、新時代の神社の施設としてふさわしい総合的な文化施設をも完備し、名実共に崇敬者の心のよりどころにしようとすすめられてきたものであります。 六、諸事業 時代に即応して神徳を宣揚し、報恩の誠を捧げる崇敬者のために、奉賛会・熱田講社・豊年講・神御衣奉献会・恵比須講・稲荷講・敬神婦人会・桐竹会・朱鳥会・献茶会・よもぎ花道会・刀剣保存会・献菊会・ボーイスカウト・ガールスカウト・青年会・児童合唱団・蓬栄会・緑陰教室・日本を考える会・学院等の各種団体を結成し、積極的な事業が行われているほか、各種講座、講演会等を開催しています。 七、付記・奉賽(おまいり)のてびき 特別参拝は御垣内で、神楽・祈祷(家内安全・会社繁栄・商売繁昌・厄除・初宮詣・自動車祓・諸願成就・各種祈願等)は神楽殿で、結婚式は儀式殿で、それぞれ執り行います。また、地鎮祭・上棟祭・竣工祭・清祓・安全祈願・進水式・神符奉賽・火入式・起工式・月次祭等の祭典はお申し出によって出張して奉仕いたします。なお、結婚式のすべて(披露宴・貸衣裳・着付・記念写真・旅行等)は神宮会館にてうけたまわっております。 授与所においては、家内安全・業務繁栄のお札、身体安全・学業・交通安全・安産・厄除等のお守と、神舎・初宮絵馬・各種土鈴・絵葉書・由緒記等を授与しております。なお、特殊な神札、授与品としては、初詣の干支絵馬付破魔矢・えと守・七五三詣の笹飴(千歳飴)、上知我麻神社の、はたらきえびす・あきないえびす神札と招福熊手・福箕等があります。 −『平成祭データ』− |

|