[HOME] >

[神社記憶] >

[北海道東北地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[北海道東北地方] >

|

|

|

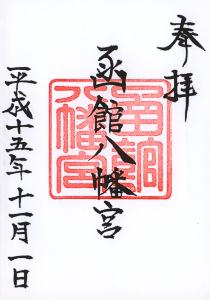

函館八幡宮

はこだてはちまんぐう

北海道函館市谷地頭町2−5

|

|||

|

旧國幣中社 |

北海道函館市にある。

市電・谷地頭線の最終駅谷地頭駅から西へ500m。

函館山の南東麓に鎮座。

谷地頭えきから延びた参道に、大きな鳥居が見えている。

境内は東向き。

参道の階段を登ると正面に美しい社殿。

紅葉の函館山を見上げる位置。

境内左手には境内社の鶴若稲荷社がある。

参拝は十一月の初め。

北海道に到着して、まずここを訪れた。

当社の背後、函館山の麓を、ハイキングのコースが設けられているので、

秋の森林を歩いて散策。

文安2年(1445)、函館が「宇須岸」と呼ばれていた頃、

領主河野加賀守政道が築城し、館の東南の隅に

八幡社を立てたのが当社の創祀。

その後、永正9年(1512)蝦夷の戦で滅亡し、

一族は、赤川村に移動したため、当宮も遷座していたが、

慶安年間に元の地に戻り、文化年間に社殿を造営。

明治になり、北海道開拓使の崇敬社となる。

現社殿は、大正7年に完成したもの。

旧国幣中社。

一之鳥居 |

|

境内入口 |

|

鳥居  | 参道の鳥居  |

参道  | 拝殿  |

社殿 |

|

鶴若稲荷神社  | 本殿  |

大正から昭和にかけて活躍した鳥瞰図絵師 吉田初三郎の 「函館八幡宮」 |

|

|

文安2年(1445年)河野政通が蝦夷地に渡来し現在の元町公園通りに館を築いたとき、その東南のすみに八幡社を立てたのが始まりといわれ、この八幡社は、一時赤川村(現市内赤川町)に移ったが、慶安年間(1648−1651年)に再びもとの地に移した。 寛政11年(1799年)幕府の東蝦夷地直轄にあたり、蝦夷奉行(後に箱館奉行と改め、翌年、奉行所庁舎が完成した。)が置かれることとなり、八幡社がある河野館跡地を奉行所用地としたため、文化元年(1804年)会所町(現八幡坂の上)に移された。 その後、明治11年(1878年)の大火で社殿を焼失し、翌年12年にも仮殿が焼失したため、同13年(1880年)この地に移った。 大正7年(1918年)に完成した現在の社殿は、鎌倉時代に発達した聖亭造りを加味し、新様式も取り入れた八幡造りであり、優雅で壮麗な建物である。 −『平成祭データ』− |

境内の左手の道を南へ300mほど歩くと、

箱館戦争で戦死した土方歳三や中島三郎父子など、

旧幕府軍戦死者800人の霊を祀る、「碧血碑」がある。

碧血とは、

「義に殉じて流した武人の血は三年たつと碧色になる」

という中国の古事によるもの。

碧血碑から北へ延びる森林の中の小道を進むと、

函館山東麓のロープウェイ乗り場方面へ出る。

函館八幡宮の神域の背後を通る宮の森の小道で、

1.2Kmの短い距離だが、なかなか気持ちの良い道。

函館は、函館山から函館港へ下りる地形のため、坂の多い街。

幾つかの有名な坂があるが、なかでも有名な八幡坂。

文化元年(1804)に箱館奉行所の拡張工事により、

この坂の上に函館八幡宮が遷座された。

明治11年(1878)の火災で焼失し、

明治13年、現在地に遷座したが、八幡坂の名はそのまま。

観光客がカメラを構えて撮影していたので、僕も撮影。

碧血碑 |

|

碧血碑から延びる 宮の森の小道  | 上から八幡坂 函館港を見下ろす  | 下から八幡坂 函館山を見上げる  |