[HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] >

|

|

|

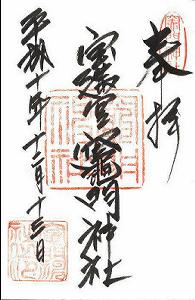

竈門神社

かまどじんじゃ

福岡県太宰府市内山883

|

|||

式内社 筑前國御笠郡 竈門神社 名神大 |

太宰府の北東にある宝満山にある。

空海や最澄にも縁のある信仰の山だ。

そのため、宝満宮とも呼ばれ、福岡には宝満神社が多い。

麓には下宮、山頂に上宮が鎮座、中腹に中宮があったが、

今は、跡地のみになっている。

下宮は、縁結びの神社として有名らしく、参拝時は女性やカップルが多かった。

あるカップルの女性は男性に向って「ねぇ、ちゃんとお祈りしてよ。」。

天智天皇三年(664)、水城を築き、

太宰府を現在の都府楼跡地に移した際、

その鬼門にあたる宝満山に八百萬の神を祀ったのが創始。

天武天皇十二年(683)、心蓮という僧が山中で修行中、

玉依姫を示現したことにより、社を建てたのが上宮の始まり。

主祭神の玉依姫神については、八幡神の叔母、

つまり神功皇后の妹とする説。

神武天皇の母とする説がある。

宝満川・御笠川の水源として、水分神としての神徳から、

海神である玉依姫とされたのであろうといわれている。

あるいは、宇佐や香春との関係や、

鬼門封じの神であることから、道教の影響を受けた神、

外来神・竃門神であるとする説もある。

鳥居  | 参道鳥居  |

下宮拝殿 |

|

下宮拝殿  | 参道の稲荷社  |

夢想権之助神社 神道夢想流杖道創始者  | 五穀神社  | 須佐神社  |

830m山頂に上宮があり、太宰府の鬼門鎮護。

仏教色が強く明治には全部破壊された。

宝満山登山口鳥居 |

|

五合目まで続く石段  | さらに 百段ガンキ  |

中腹にある中宮跡 |

|

中宮跡を過ぎると、ルートが三つに分かれており、

中央のコースが、そのまま山頂へ。右のコースがキャンプ場へ。

左のコースは羅漢道巡り。ということで、羅漢道巡りコースを歩く。

道なき道を進む感じで、石仏や奇岩が多く、

岩には梵字が彫られていて、なかなか面白いルート。

中宮までの登山道ではすれ違う参拝客や登山客が多かったが、

こちらのコースでは誰一人出会わなかった。

でも、石仏のほとんどに頭・顔がないのが痛々しい。

伝教大師窟 |

|

巨石が多い  | 石仏も多い  |

奇岩  | 天岩戸  |

宝満山山頂上宮 |

|

宝満山の西麓の北谷に当社の遥拝所がある。

地図で確認すると、下宮の真北、上宮の真西、太宰府天満宮の東北にあり面白い。

自宅で地図を眺めている時に、

太宰府天満宮の鬼門(東北)に「門神社」と書かれた神社を見つけ、

鬼門を守る門神社に興味を持って向かったが

実は地図の誤植で「竃門神社」だった、という話。

北谷にある 北谷竃門神社(遥拝所)  | 北谷竃門神社(遥拝所)  |

|

旧官幣小社 現、別表神社。 延喜式内名神大社。太宰府史跡を中心にした太宰府県立自然公園背後の宝満山を上宮として、県内に広く存在する宝満信仰の中心であり「宝満さま」として親しまれている。祭神は玉依姫神を主殿として、相殿に神功皇后・応神天皇がまつられている。 −『神社辞典』− |