[HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] >

|

|

|

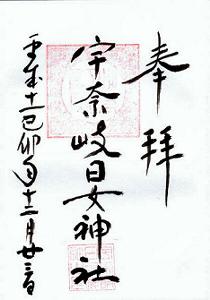

宇奈岐日女神社

うなぐひめじんじゃ

大分県由布市湯布院町川上2220

|

|||

|

式内社 豊後國速見郡 宇奈岐日女神社 |

温泉で有名な、大分県湯布院にある神社。

当社を探している時に、市街地のあたりで一の鳥居らしき鳥居を見た。

その鳥居から、さらに東へ進むと境内がある。

境内入口は西向き。

当社の斜め左後方に、湯布院のシンボルである由布岳が聳えている。

鳥居をくぐり参道を進み、社務所の前を通過すると神門があり、

神門の奥に、社殿のある境内。

境内中央に拝殿があるが、社前に橋がかかっている。

拝殿は入母屋造、後方の本殿は、美しい朱の流造。

社伝によると、人皇第十二代景行天皇の御宇十二年冬十月の創祀。

景行天皇は速津媛に迎えられ、土蜘蛛を討伐した時、

当地の「二株一幹之霊杉」を見て、皇祖霊と崇め

天神地祇皇祖を祀った社であるという。

式内社・宇奈岐日女神社に比定されている古社で、

元慶七年(883)九月二日、正五位下を叙された神社。

通称「木綿神社」「六所宮」で、祭神は六柱。

康保年間(964〜967)、日向霧島の霊場を作った性空が

由布岳、鶴見岳を中心に六観音の霊場を開き、

当社を修験の霊場としたことにより、六社権現とも称す。

神社名「宇奈岐日女」なので、本来は、宇奈岐日女を祀っていたはず。

豊後国大野郡の俵積神社には、宇奈岐日古が祀られているらしい。

社名からの連想で、一説には、池沼の精霊・ウナギを祀っているという。

明治六年郷社に列し、大正十二年県社に昇格した。

年末早朝の参拝。境内から由布岳が見える。

なかなか清々しい神社だった。

境内社は三社。

社前の橋の左右に政正社と厳島社。その他に御年社も祀られている。

また、御年社の横には、平成三年の台風で倒伏した御神木の杉株が並べられている。

境内入口  | 参道  |

神門  | 社殿  |

境内 |

|

橋の左、政正社 天津兒屋根命 天種子命 菅原道眞  | 橋の右、厳島神 市杵嶋姫命  |

拝殿  | 御神木  |

拝殿  | 本殿  | 御年神社 御年神  |

境内から由布岳 |

|

|

宇奈岐日女神社(六所宮)旧県社 大分郡湯布院町川上 久大線 由布院駅より一○粁 祭神 国常立尊 国狭槌尊 彦火火出見尊 彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊 神倭磐余彦尊 神渟名川耳尊 例祭 九月二二日 本殿 流造朱塗 一六坪 境内 一一、一六八坪 末杜 九社 宝物 社号額字(神祇伯)、菊桐紋円鏡六面、古事記伝一部(延岡藩主奉納)、古文書 氏子 一万二千八百戸 神事と芸能 夏越祭と攘蝗祭(旧六月晦日) 由緒沿革 延喜式内の旧社で、元慶元年従五位上に昇叙せられた。一に木綿明神とも称せられ、初め由布郷温湯村にあり、中古六所権現とも称した。古来地方の名祠として聞え、上下の崇敬を聚め、古く祭田数百烟を有し、累代領主からは社地の寄進があった。大正一二年県社に列す。 −『神社名鑑』− 宇奈岐日女神社鎮座地 湯布院町大字川上字六所二二二〇番地 御祭神 國常立尊 國狭槌尊 彦火火出見尊 彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊 神倭磐余彦尊 神渟名川耳尊 御由緒 創祀は人皇第十二代景行天皇の御宇、十二年冬十月。 嘉祥二年(八四九年)六月『從五位下』(続日本後紀)。 元慶七年(八八三年)九月二日『正五位下』(三代実録)に叙されている。 延長五年(九二七年)『延喜式』の『神名帳』に列記された『式内社』である。 明治六年郷社、大正十二年県社に列せられた。 −境内案内− |