[HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[九州地方] >

|

|

|

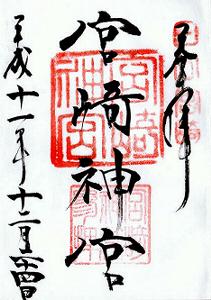

宮崎神宮

みやざきじんぐう

宮崎県宮崎市神宮2−4−1

|

|||

|

旧官幣大社 |

日豊本線・宮崎神宮駅の西、10号線そばの宮崎市街の中心部にある。

参道入口は南側にあり、長い参道が北へ延びている。

周りの道路は車も多く渋滞していたが、

境内は非常に静かで落ち着く雰囲気。

規模は違うが、社殿の雰囲気は、やはり橿原神宮に似ている印象。

参道を進むと神門があり、神門の奥に拝殿。

拝殿の奥に、もう一つ拝殿があり、正式参拝では奥の拝殿へ進むようだ。

当地は、神武天皇の初めの皇居の内裏跡。

社伝によると、

神武天皇の皇子・神八井耳命の御子である健磐龍命が筑紫の鎮守となり

神武天皇の御神霊を、高千穂宮の霊地である当地に鎮祭したのが当社。

古来より神武天皇宮、または神武天皇社と称されてきたが

明治六年五月、県社となって宮崎神社と改称。

明治八年八月、国幣中社へ昇格し、明治十一年、宮崎宮へ改称。

明治十八年四月、官幣大社に昇格し、大正二年、宮崎神宮と改めた。

広い境内を散策、というか散歩していたところ

境内社・五所稲荷神社へ到着。扁平な頭の狛犬が面白い。

鳥居  | 参道  |

境内 |

|

一般参拝用の外の拝殿  | 正式参拝用の内の拝殿  |

東神苑の参道 |

|

狛犬  | 五所稲荷  | 狛犬  |

|

宮崎神宮略記 神武天皇は大御名を神日本磐余彦尊御名を狭野命と申し上げました。天照大御神から五代目の御孫に当らせられます。御父彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊の第四皇子に坐して御母は玉依姫命と申し上げます。宮崎神宮の別宮狭野神社の御鎮座地即ち宮崎県西諸県郡高原町大字狭野は天皇の御降誕の霊蹟と伝えられて居ります。 天皇は天資御聡明にわたらせられ、御気性の確如した御方で御齢十五の時皇太子に御立ち遊ばされ、宮崎に都せられて天下を知食されたのであります。然し其の頃はまだ大八州の全土に亘って皇威が輝くというわけではなく、遠国にはまだまだ皇化に浴しない地方が沢山あったのであります。 天孫瓊々杵尊が此の日向に御降臨になって彦火々出見尊、草葺不合尊と三代に亘って正しい道を養われ即ち正義を以て民を御慈しみになってだんだん力の拡充を計られたのであります。天皇は御祖父の宏謀を継ぎ天壌無窮の神勅を承けて、天下の万民が御恩沢を蒙る様にと常に御考えになりました。即ち天業を恢弘せんものと思召され、宝算四十五歳の御時軍議を御定めになり、諸皇兄皇子と共に大伴物部の将兵を始め八十伴緒の群臣を御統率になって、大八州の中央に都を遷されようと遊ばし、此の宮崎の地を御出立になり御東征の途に上られました。それは紀元前七年の十月五日であります。 口碑の伝えによると、先ず宮崎から陸路北へ進ませられ湯の宮で御泊りになり御湯をめされ、次に甘漬や都農では武運長久のおまつりを遊ばされ、更に北へ美々津の港から御舟師御進発あらせられたと伝えられて居ります。美々津の立磐神社の境内には御船出に際して御小憩のあとという腰掛石の伝説があり、今も此の地方では陰暦の此の日搗き入団子を作っておそなえする風があります。これはその昔神武天皇御東征の際海路の日和りを待たせ給えるにいよいよ御進発のお祝いにと此の地方有志が団子を調進して奉ろうとしました。然るに御船出の時刻が早まったので御調進が間に合わず餡にする小豆を御餅の中え一緒に搗き入れて奉ったとの事で、二千六百余年後の今日お祝いする記念の行事が風習となって残っているのであります。 その外此の地方には髻とき峠・幸脇・遠見ケ辻・越之坂・ふぐとか浦・港柱神社・神島等天皇の御師御進発に関する伝説地が頗る多いのであります。 王師のむかうところ風雲自ら静謐に帰せざるなく、海路速吸門(豊予海峡)も無事に菟狭(大分県)崗水門(福岡県)埃宮(広島県)に御寄りになり、翌年三月には更に高嶋宮(岡山県)に到り給い、三ケ年を行宮に座して大いに軍備を整えられ沿道の良民を愛撫せられました。それから浪速路を河内国草香邑(大阪府)に御上陸遊ばされたのですが、生駒山の要害に拠る賊酋長髄彦は天皇の軍を遮りなかなか降服せず、遂に道を改め給い更に海路紀伊国へ熊野路(和歌山県)から大和に攻め入らせられたのであります。この間、皇兄五瀬命は戦傷の結果遂に歿せられ又熊野灘では海上暴風のために皇兄三毛沼命と稲飯命の御遭難を始め幾多の将兵を失われる等幾多の苦戦艱難を嘗めさせられました。誠に申すも畏れ多い極みであります。 舟師は熊野の荒坂津に御到着になり、あらゆる艱難を重ねられ険しい熊野の道もない山山を、熊野、高倉下や八咫烏の忠勤によって大和に越えて攻め入られました。神々を御祀りになって武運を祈られ八十梟師などの賊を御征討になり、金鵄の瑞兆に神功を建てさせられ、遂に大和地方を全く御平定遊ばされたのであります。丁度日向を御進発になって七年目の正月朔日、畝傍の橿原に宮殿を建てさせられ、八紘を掩いて宇と為さむと仰せられて、第一代の天皇の御位に御即き遊ばされ、ここに我が建国の基は目出度く成就せられたのであります。 謹んで当神宮御鎮座の由来を按ずるに、斯の地は古史の所謂高千穂宮即ち皇居の霊地でありまして、神武天皇天下御平定、即ち天業恢弘の雄図を起し給われた御遺跡であります。「職原抄」に、神武天皇即位之初継神代之蹤都日向国宮崎宮云々。「大和風土記」に、橿原郷土地中肥民用不少是則神日本磐余彦天皇自日向国宮崎始宮居地也云々。「日向風土記」に、宮崎郡当郡上肥民用繁多出奇石鮮魚具用紙麻等古老伝云、此地自皇孫降臨至神日本磐余彦天皇之宮所也、故宮崎云々。 本宮の創建は、社伝によれば、神武天皇の皇子神八井耳命の御子健磐竜命(阿蘇神社の御祭神)筑紫の鎮守となられ、此の地即ち神武天皇の都せられし跡に天皇の神霊を鎮祭し給うと。降って第十代崇神天皇の御宇又第十二代景行天皇の熊襲御征討の節社殿の御造営があり、尋いで第十五代応神天皇の御宇、日向国造老男命が修造鎮祭せられた旨が旧記に伝えてあります。 当神宮は、古来神武天皇宮又は神武天皇社と申上げましたので、今も此の地方の人は神武様と普通申上げております。明治の御代となって初め宮崎神社となり後宮崎宮と変更せられ、更に宮崎神宮と改称せられたのであります。 −『平成祭データ』− 宮崎神宮(神武さま)旧官幣大杜 宮崎市神宮町 日豊本線宮崎神宮駅より○・五粁 祭神 神日本磐余彦尊(配祀)鸕鷀草葺不合尊 玉依姫命 例祭 一○月二六日 神紋 菊花 本殿 流造 九坪 境内 七八、九○七坪 攝末社 二社 宝物 御神号二(熾仁親王、彰仁親王の書)、懸幅二(依仁親王、威仁親王書)、額面(威仁親王書) 崇敬者 県内外多数 神事と芸能 神武天皇祭に神事流鏑馬四月三日、例祭に引続き一○月二七日より一○月二九日まで御神幸祭 由緒沿革 此の地は古史の所謂高千穂宮の霊地であって神武天皇の御遺跡である、社伝によると神武天皇の皇子神八井耳命の御子健磐竜命が筑紫の鎮守となられ此の地即ち神武天皇の都せられた跡に天皇の神霊を鎮祭し給うたのに創まると云う。建久八年地頭土持太郎信綱が社殿を造替し、文明五年伊東祐国は蓮ケ池、下北方の両地より社領を、更に永禄五年伊東義祐下北方及江平の地にて神地を奉献した。献進の事あり、次いで天正五年島津義久が米穀及び御祓料を献進、寛永二一年領主有馬康純が社殿造営を行った。武将の崇敬深い古社である。明治六年県社に列し宮埼神社と改称、次いで同八年国幣中社に、同一一年宮崎宮と改め、同一八年官幣大社に昇格した。大正二年宮崎神宮と改称す。(神社本庁別表神社) −『神社名鑑』− |

【 宮崎神宮 】