[HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] >

|

|

|

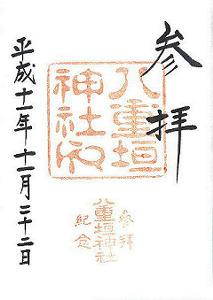

八重垣神社

やえがきじんじゃ

島根県松江市佐草町字八雲床227

八雲立つ 出雲八重垣妻込みに 八重垣造る 其の八重垣を

|

|||

式内社 出雲國意宇郡 佐久佐神社 |

島根県松江市にある。

境内には連理大杉があり縁結びの神で有名な神社。

意宇六社の一社。意宇六社とは、

神魂、熊野、揖夜、真名井、八重垣、六所神社。

社伝によると、創祀年代は不詳。

八岐大蛇への生贄となった櫛稲田姫命を、

素盞鳴尊が佐草の里の大杉(奥の院)を中心に八重垣を造って隠し、

八岐大蛇を退治した後に、須賀の宮にて、櫛稲田姫命と結ばれた。

後、佐草里八雲床に宮を構えて、須賀の宮からお移りになり、

「八雲立つ出雲八重垣妻込みに八重垣造る其の八重垣を」と

お歌いになったという。

当地は、昔、大草郷の西端に位置し、近世までは佐草村と呼ばれていた。

出雲国風土記には、素盞鳴尊の御子・青幡佐久佐日古命が坐した地とあり

式内社・佐久佐神社が鎮座していたという。

佐久佐神社は、仁寿元年(851)には従五位、貞観七年(865)に従五位上、

貞観十三年に正五位下、元慶二年に正五位上を授けられた大社であった。

大原郡須賀の地にあった八重垣神社が、

中世のいつの頃か、佐草の地に遷座され、

かつての大社・佐久佐神社を境内の一社としてしまったらしい。

その後、明治維新を迎え、本社・末社を入れ替えて

社号を佐久佐神社とし、主祭神も青幡佐久佐日古命とし、郷社に列せられた。

だが、八重垣の社号を捨て切れず、

大正十一年、八重垣神社と社号を戻して県社に昇格した。

奥の院のある「鏡の池」は稲田姫命が姿を映された池だという。

明治二十四年、小泉八雲も当社を訪れ、

この鏡の池に興味をしめしたと、案内にあった。

稲田姫命の壁画が有料で公開されている。見てないけど。

境内入口  | 神門から社殿  |

境内社殿 |

|

本殿  | 本殿  |

貴布祢社、手摩乳社  | 脚摩乳社、伊勢宮  |

夫婦椿  | 山神社  |

キノコのような社日  | 乙女椿  | 鏡の池まで徒歩2分  |

奥の院入口  | 奥の院  |

奥の院 天鏡神社 稲田姫命 |

|

|

八重垣神社由来記 早く出雲の八重垣様に縁の結びが願いたい という歌は出雲において最も古い民謡で御祭神も八岐大蛇を退治し、高天原第一の英雄素盞鳴尊と国の乙女の花とうたわれた稲田姫の御夫婦がおまつりしてあります。 素盞鳴尊が八岐大蛇を御退治になる際斐の川上から七里を離れた佐草女の森(奥の院)が安全な場所であるとしてえらび大杉を中心に八重垣を造って姫をお隠しなさいました そして大蛇を退治して、「八雲立つ出雲八重垣妻込みに八重垣造る其の八重垣を」という喜びの歌をうたい両親の許しを得て「いざさらばいざさらば連れて帰らむ佐草の郷に」という出雲神楽歌にもある通りこの佐草の地に宮造りして御夫婦の宮居とされ縁結びの道をひらき掠奪結婚から正式結婚の範を示し出雲の縁結びの大神として、又家庭和合の、子孫繁栄、安産、災難除、和歌の祖神として古来朝廷国司藩主の崇敬が厚く御神徳高い神国出雲の古社であり名社であります。 −境内由来記より− 八重垣神社 島根県松江市佐草町。旧県社。素盞鳴尊・稲田姫を主祭神とし、大己貴神・青幡佐久佐日古命を合祀する。当社はもと素盞鳴尊の八俣大蛇退治後の新居建築の地、大原郡大東町須賀より佐久佐神社の境内に遷したという。青幡佐久佐日古命は、『出雲国風土記』に大草郷の地名起源譚としてのみ見え、社名は同書に佐久佐社とある。『延喜式神名帳』に佐久佐神社と載せているが、当社か六所神社のいづれかはっきりしない。元慶二年(八七八)正五位上を授かる。佐久佐神社を明治五年(一八七二)八重垣神社に遷し、佐久佐神社として郷社、同九年に県社となる。同一一年八重垣神社と改称する。社殿背後の森に鏡の池、二本の大杉(夫婦杉)があり、奥の院が鎮座する。稲田姫が八俣大蛇退治の際、身を隠した場所との故事により、五月三日に身隠神事、一二月一五日に御還幸祭を行う。寛平五年(八九三)巨勢金岡作の神像壁画(重要文化財)は観覧に供され、文書類は『出雲意宇六社文書』として発刊されている。−『神社辞典』− |