[HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] >

|

|

|

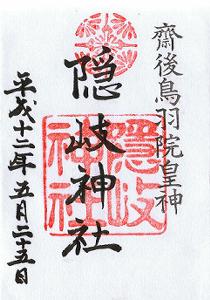

隠岐神社

おきじんじゃ

島根県隠岐郡海士町海士1784

|

|||

旧県社 |

隠岐島前、海士町(中ノ島)にある。

後鳥羽天皇の行在所跡や御火葬塚などもあり、隠岐観光の名所。

趣は、まるで官社のようだ。

昭和十四年の創祀。

昭和十八年には県社に列した神社。

平氏一門が、安徳天皇を奉じて西国へ逃れたため、

4歳だった後鳥羽天皇が暫定となり、

壇ノ浦において安徳天皇が没すると同時に即位。

史上、二人の天皇が存在したのは、南北朝とこの時期のみ。

18歳で上皇となり、鎌倉幕府倒幕を推進したが、

承久の乱で敗れ、隠岐へ流された。

隠岐造の本殿が、垣で近づけず良く見えなかったので、

社務所でお願いし、荒垣(?)内に入れていただいた。

ついでに、額に入った神紋も撮影。サンプルにさせていだだく。

平日のせいか、参拝は一人。

境内の砂利も綺麗で、気持ちが良い。

近くに、後鳥羽天皇が火葬された、御火葬塚がある。

ただし、近づけない。

境内入口 |

|

網掛け松  | 後鳥羽上皇番鍛冶顕彰碑  |

境内 |

|

神門  | 社殿  |

本殿  | 拝殿  |

後鳥羽天皇の行在所跡  | 同じく、御火葬塚  |

|

隠岐神社旧県社 海士郡海士村 松江駅より海路六〇粁 菱浦港上陸 祭神 後鳥羽天皇 例祭 四月四日 神紋 菊浮線 本殿 隠岐造 八坪 境内 一〇、七〇〇坪 宝物 仁孝天皇佩刀(吾光作)他六口、献詠和歌集「さよちどり」、台子皆具一式、熊野懐紙(写)、狛犬一対(内藤伸作) 氏子 一三〇〇戸 崇敬者 一〇〇〇人 神事と芸能 例祭雅楽「承久楽」 由緒沿革 隠岐島は後鳥羽天皇一九年御在島 あらせられた、天皇に奉仕せる者の裔と称す る村上家に在りては古くより天皇の神霊を奉 祀し来り、明治六年神霊を摂津水無瀬に奉還 し奉った後も社殿跡に於て年々祭祀を執行し 来った。昭和一四年創立を許可せられ同一四 年鎮座祭を行い、同一八年県社に列せらる。 −『神社名鑑』− 人皇第八二代御鳥羽天皇は、承久三年隠岐に遷幸遊され、御在島十九年間を過ごさせ給いて遂に延応元年二月二十二日此地にて崩御あらせられた。御遺骨は大原陵に納め奉りしが、其の大部と御遺灰とは源福寺境内に納め奉れり。徳川初期頃までは片石を置きて標識とせしのみなりしを、慶長十三年ここに配流された、飛鳥井雅賢、御陵を敬うの念深く、之を修理す。万治元年藩主松平直政御廟を造営し、次いで享保年間之を再建す。徳川末期に至り廟宇腐朽し雨露の侵す処となりしを、天皇御遷幸以来忠勤の誠を到せる村上助九郎の後裔は源福寺住職等と議り祠殿を造営し天皇を奉斎し奉れり。寛永年間水無瀬中納言氏成卿は後水尾天皇の勅使として参拝、四百年忌の祭典を執行し、次て天保九年水無瀬中納言は村上助九郎をして代拝六百回忌の祭典を執行せしめらる。明治六年御還遷に至るまで年々祭典を執行して崇敬の赤誠を捧げ奉れり。明治七年祠殿取殷後も、村上家と海士村は共同にて祭祀を続けり。然る処町民はもとより県民の崇敬の至誠は結晶して昭和十四年二月許可を得、同四月三日に鎮座祭並同四月四日七百年式年祭を執行せり。 創建 昭和十四年二月一日 −『平成祭データ』− |

【 隠岐神社 】