[HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] > [HOME] >

[神社記憶] >

[中国地方] >

|

|

|

阿須伎神社

あすきじんじゃ

島根県出雲市大社町遙堪1473

|

||

式内社 出雲國出雲郡 阿湏伎神社 |

出雲市(旧平田市)から出雲大社へ向かう431号線の途中にある。

道路の右側に注意しながら走行するが、分からず、

そのまま、出雲大社に到着してしまった。

大社の前に在る、食物屋の駐車スペースに車を入れ、

地図で確認していたら、その店で案内をしている人が近づいてきた。

「大社に参拝するんですか?」

多分、神社参拝用の駐車場へ移動してくれ、と言いに来たんだろう。

「ちょっと道に迷ってしまって。」

そう云って、阿須伎神社の場所を聞くと親切に教えてくれた。

教えられたとおり、来た道を引き返すと、参道への入り口があった。

鳥居前に車を止め、参拝開始。

このあたりから、雨が降り出してきた。

創祀年代は不詳。

元、出雲大社の摂社。

出雲国風土記に「阿受伎社」とある神社。

戦国時代末期の謡曲「大社」では、

出雲大社に五人の王子あり、その第一が当社の神で、山王権現であると。

延喜式によると、当社に合祀されている多くの神々も式内社である。

以下の「同社」というのは、 阿湏伎神社の相殿という意味、

あるいは、同じ名前の社という意味らしい。

たとえば、「同社神韓國伊大弖神社」は、

「阿湏伎神社の相殿の神韓國伊大弖神社」、あるいは

「阿湏伎神社と呼ばれている神韓國伊大弖神社」の意味。

つまり、風土記記載の同名社のことと思われる。

風土記には同名の社「阿受伎社」が三十九社記されているが、

当社以外の三十八社は、当社に合祀されたらしい。

その中に、式内社が存在していたということだろう。

異説として、三十八社は出雲大社に遷されて

東西十九社(合計三十八社)となったとする説もあるが

東西十九社は寛文七年(1667)に造営されたものらしいし、

数は同じでも、性格などが異なるので間違いだろう。

また、三十八社は、

引佐浜の社(因佐神社)へ合祀されたとする説もあるらしい。

神社名鑑には、「末社一社」とあるが、

境内にはいくつの境内社がある。

金刀比羅社、木山社、木野山社、さいの神、社日、水神社、荒神社、稲荷社。

他にも、意味ありげな石が多い。

無人の境内で、雨が降っていたためか、やや不気味な印象。

参拝中に、雨がひどくなってきた。

しばらく拝殿で雨宿りをしていたが、止みそうもないので、走って車に戻る。

車の中で、ラジオをつけると、地方局の放送。

ちょうど天気予報だったが、「晴れ、のち曇り」。

フロントグラスには、土砂降りの雨。

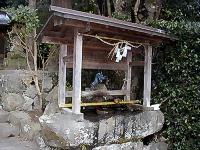

鳥居  | 手水舎  |

境内 |

|

拝殿  | 本殿  |

本殿 |

|

門神?  | 本殿  | 門神?  |

本殿側面と石碑  | 本殿  |

金刀比羅社、木山社、木野山社  | さいの神  |

水神社  | 荒神社  | 稲荷神社  |

|

当神社の主祭神 阿遅須伎高日子根命は大国主命の長男神にして、かってはこの地に阿須伎神社と称する同名の社が、出雲国風土記に38社、延喜式(905)に11社もある、かっては著名な神社であったが現在は同名の社は当社を遺すのみである。 出雲大社の攝社として10月10日の例祭には出雲大社の宮司の名代が献幣使として参向する。 国土創成 農耕の神として崇敬をあつめている。旧郷社 −『平成祭データ』− 阿須伎神社 旧郷杜 簸川郡大社町遙堪 山陰本線 大社駅より三粁 祭神 阿遅須枳高日子根命 例祭 一〇月一三日 本殿 大社造六坪余 境内 八九西坪余 末杜 一社 氏子 二〇五戸 崇敬者 一五四八人 神事と芸能 御田植神事(旧一月七日)、お誕生祭(十月十日)、身逃行事(十一月末日)、とう練り 由緒沿革 風土記に阿受枳社と見える古社で古来出雲大社の摂社であった。貞観一三年正五位に叙せられた。明治初年郷社に列す。 −『神社名鑑』− |